清明,乃二十四节气之一,亦是传统祭祖扫墓之日。古时人们于此时节,怀揣哀思之情,行踏青之俗,以祭奠先人,缅怀故旧。清明之哀,非为悲戚,乃是对生命之敬畏,对往昔之追忆。春光明媚,万物复苏,哀而不伤,悲中有喜,是清明独特之哀愁。

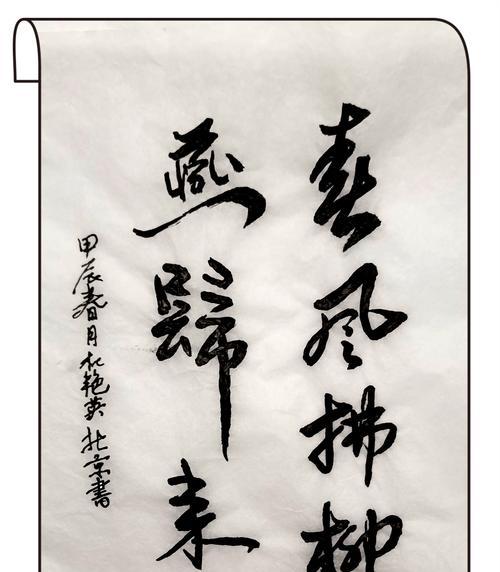

一、春风送暖,绿意盎然,清明时节,翠柳拂面,群芳竞艳,但翠竹依旧掩映着几许哀愁,正如古诗云:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”

二、青石古道,曲径通幽,踏青之行,一步一回望,一路一思念,清明之哀,是行至水穷处,坐看云起时的淡然。

三、祖坟前,香烟袅袅,纸钱飘飞,悲戚之声不闻于耳,却见一片肃穆,正是“祭如在,祭神如神在”的虔诚。

四、孩童嬉戏于野,不知愁滋味,大人却心怀哀思,感慨时光匆匆,草木一春,人事有代谢。

五、清明雨,淅淅沥沥,如愁云密布,滴在心头,却洗不去心底那份深刻的缅怀。

六、哀愁之中,不忘生者之欢,清明之际,酒食相邀,以慰寂寥,所谓“酒逢知己千杯少,话不投机半句多”。

七、墓地旁,桃花依旧笑春风,生者之悲,与桃花笑颜相对,形成鲜明对比。

八、清明哀,不是沉沦,而是一年一度的生命仪式,它告诉我们,死亡不是结束,而是另一种形式的开始。

九、每逢此节,无论远近,游子纷纷归家,以示对先人的敬重,正所谓“百善孝为先”,此乃国之大孝。

十、清明之哀,既是对逝去生命的哀悼,也是对生命意义的深刻体悟,它让人在哀伤中寻找生命的价值。

十一、古道旁,梨花如雪,相伴行人,梨花带雨,更添几分哀愁,正如“梨花一枝春带雨,柳絮轻扬漫天飞”。

十二、清明哀,不是对往昔的单纯追忆,而是一种精神的传承,一种文化的延续,是中华民族生生不息的力量源泉。

十三、祭扫之后,留下的是对生命更深的尊重,对家族历史更深的了解,清明哀思,终化作春泥更护花。

春意盎然,清明哀思,草木含情,万物生辉。在这清明时节,我们不仅缅怀先人,更领悟生命之重,家族之荣,文化之光。哀而不伤,悲中有喜,清明之哀,乃是哀而不失其美,是对生命最深刻的理解和最高的敬意。