清明时节,春风和煦,万物复苏。我与好友阿峰相约前往乡下,体验一次传统的清明粑粑制作过程。古语云:“百善孝为先”,清明不仅是祭祖的时节,也是传承习俗的时刻。

我们来到乡下,见到了久违的田野和袅袅炊烟。阿峰的奶奶正忙碌着准备做粑粑的材料,我好奇地问:“奶奶,做粑粑有什么特别的讲究吗?”奶奶笑着回答:“做粑粑啊,就像做人一样,要用心,要诚心。材料要选好,糯米要泡得恰到好处,不然做出来的粑粑就不够软糯。”

阿峰在一旁搭腔:“就像古人说的‘千里之行,始于足下’,每一步都要扎实。”我点头表示赞同,心想这做粑粑还真是一门学问。

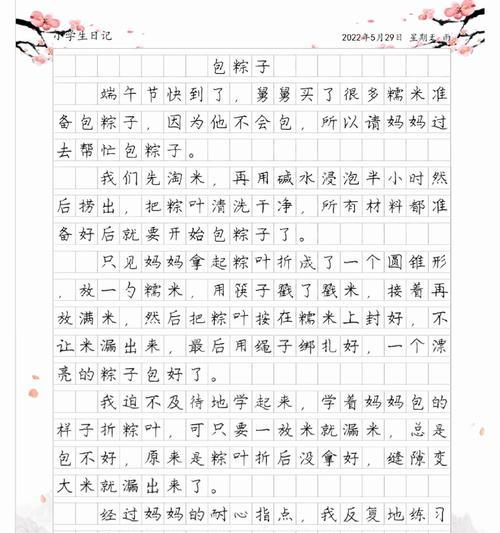

奶奶开始演示,先是把泡好的糯米磨成粉,再加入适量的水,用手揉成面团。我看得出神,情不自禁地赞叹:“这不就像捏泥人一样吗?”奶奶笑着说:“对呀,捏的不仅是粑粑,更是对传统的捏合。”

随后,奶奶开始包馅,她把豆沙馅儿包进糯米团里,手法熟练,仿佛每一个动作都透露着岁月的沉淀。我忍不住问:“奶奶,您做这个有多久了?”奶奶眼神里流露出一丝骄傲:“从我嫁到这里,就跟着婆婆学,这手艺,快六十年了。”

阿峰在一旁插话:“奶奶的手艺,可是我们家的传家宝啊。”奶奶听了,笑得更加灿烂,那笑容里有对家人的爱,也有对传统文化的自豪。

轮到我们动手了。我按照奶奶教的步骤,笨拙地尝试着,但总是包不好,糯米团不是裂开就是馅儿漏出来。阿峰见状,便耐心地指导我:“你看,就像诗里说的‘水滴石穿,非一日之功’,做粑粑也要一点一滴慢慢来。”

在阿峰的帮助下,我终于做出了第一个像样的粑粑。虽然外观不如奶奶和阿峰做的那样精美,但每一个褶皱都凝聚着我的努力和学习。我轻轻咬了一口,糯米的软糯和豆沙的甜香在口中交融,这不仅仅是味蕾的享受,更是心灵的满足。

夕阳西下,我们把做好的清明粑粑带到祖坟前祭拜。微风拂过,带着淡淡的青草香和粑粑的甜味,那一刻,我仿佛听到了历史的低语,感受到了文化的传承。

回程的路上,阿峰感慨地说:“今天我们不只是做了粑粑,更是体会到了家族文化的重要性。”我深有同感,点了点头,心里暗自发誓,将来我也要将这份手艺和传统,继续传承下去。

清明粑粑不仅仅是一种食物,它承载着家族的记忆和文化的脉络。在这春意盎然的季节里,我和阿峰共同经历了一次难忘的制作过程,也在这份传统的味道中,找到了属于我们自己的故事。